写字楼办公怎样构建多功能互动区满足不同部门需求

更新日期:

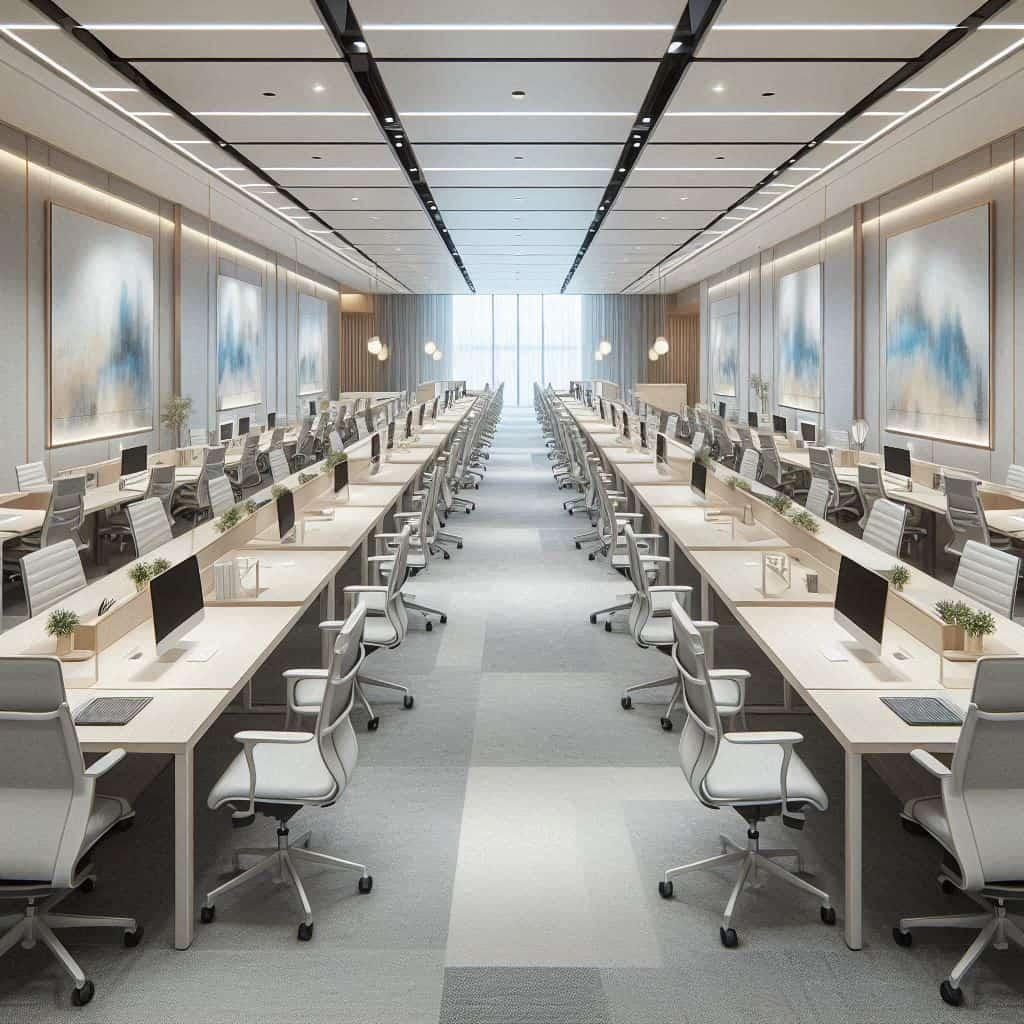

在现代办公环境中,单一功能的传统工位已无法满足团队协作与创新的需求。越来越多的企业开始重视共享空间的规划,尤其是能够促进跨部门交流的多功能互动区。这类区域不仅需要兼顾不同团队的使用习惯,还要通过灵活的设计激发员工的创造力与沟通效率。

首先,明确需求是设计的前提。不同部门对互动区的使用场景差异显著:市场团队可能需要一块能随时讨论方案的白板墙,技术部门或许更倾向配备可书写玻璃隔断的安静角落,而行政部门则希望有一个能快速组织小型会议的圆桌区。建议通过内部调研或部门负责人访谈,梳理出核心功能清单,避免后期重复改造。例如金辉世界城在规划共享空间时,就通过问卷收集了入驻企业的意见,最终将区域划分为动态协作区与静态专注区两大模块。

其次,模块化设计能大幅提升空间利用率。采用可移动隔断、组合式家具以及智能储物系统,能让同一区域在半小时内从头脑风暴会场切换为临时培训室。例如,折叠桌椅搭配带滚轮的展示架,既能快速围合成小组讨论圈,也能在闲置时靠墙收纳。此外,嵌入式电源接口和无线投屏设备的预设,可减少临时布线的麻烦,确保不同团队随时接入使用。

色彩与灯光对氛围的调节同样关键。研究发现,冷色调环境更适合需要专注的任务,而暖色调能促进放松交流。建议将互动区的主色调定为中性灰或浅木色,再通过局部跳色的家具或装饰区分功能。照明则可选择可调色温的LED灯组,配合声控或感应开关,适应从正式汇报到创意沙龙的不同场景需求。

智能化工具的引入能进一步打破部门壁垒。在共享区域部署数字看板或预约系统,员工可实时查看空闲时段并在线申请设备。例如,设计团队预约3D打印机时,系统能自动同步给相邻工位的工程师,促成潜在的技术协作。这类数字化管理不仅能减少资源冲突,还能通过数据分析优化空间分配策略。

最后,持续迭代才能保持活力。建议每季度收集使用反馈,观察哪些区域闲置率高、哪些功能需要增强。某科技公司曾发现他们的咖啡吧台总是挤满人,但正式会议区使用率低,于是将部分会议桌改为吧台高度的工作岛,既保留社交属性又提升了实用性。这种动态调整机制能让空间真正服务于实际需求。

从功能整合到细节优化,构建高效互动区的本质是创造一种弹性文化。当员工能自主选择最适合当下任务的环境时,跨部门协作便会从被动安排转化为自然发生。这种空间设计思维,或许比任何团建活动都更能打破组织内部的隐形墙。